愛知住まい・まちづくりコンサルタント協議会 公開シンポジウム2001

名古屋圏の都市居住を考える

~人が集まる「まち」での暮らし~

【日時】2001/11/15 13:00~ 【場所】(財)名古屋都市センター大研修室

愛知県、名古屋市の後援、(財)都市センターの共催をいただき、会員・県下市町村をはじめ、一般企業、学生の方々を含めて約80人のご参加がありました。

瀬口 哲夫 氏(名古屋市立大学 芸術工学部教授)

1945年大分県生まれ。工学博士。1986~1987年ロンドン大学 都市・建築学部 客員研究員。豊橋技術科学大学助教授を経て、現在は名古屋市立大学芸術工学部教授。専攻内容は、都市・地域計画。主な著書として世界のウォーターフロント開発を論じた「City,Capital

and Water」Routlede社(英国・共著)など。

1945年大分県生まれ。工学博士。1986~1987年ロンドン大学 都市・建築学部 客員研究員。豊橋技術科学大学助教授を経て、現在は名古屋市立大学芸術工学部教授。専攻内容は、都市・地域計画。主な著書として世界のウォーターフロント開発を論じた「City,Capital

and Water」Routlede社(英国・共著)など。

都市居住のあり方を考えるにあたって、都心に住むことの利点について意外な着眼点からお話いただきました。そして、日本人の画一性に安心を覚える精神構造が、重層的な街文化や住宅の発展を阻害しているし、住宅の供給システムにも問題があると指摘され、多様な価値観やライフスタイルが共存できることが都市の魅力であると締めくくられました。

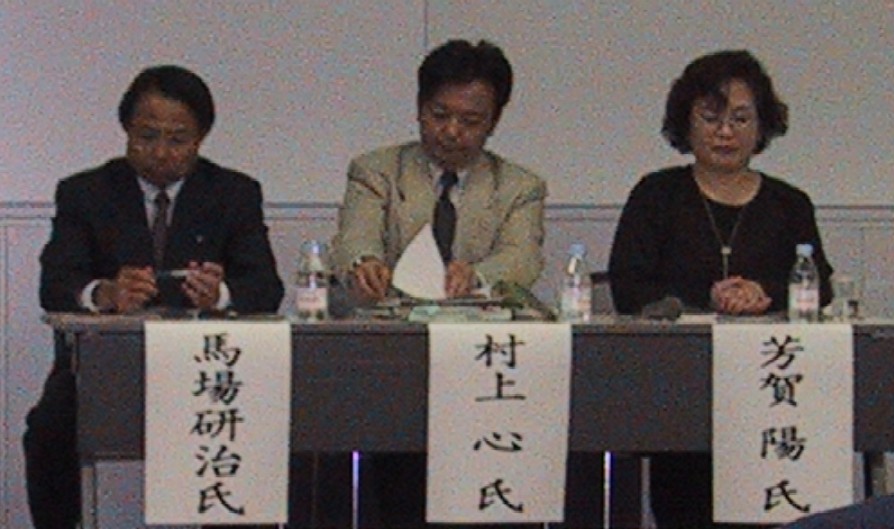

[パネラー]

馬場 研治 氏(ばば・けんじ /㈱内田橋住宅 代表取締役)

1952年生まれ。東京大学大学院博士課程修了。工学博士。名古屋大学工学部助手、三重大学工学部助教授を経て、1988年に(株)内田橋住宅代表取締役社長就任、現在に至る。その他、(社)東海住宅宅地経営協会理事長、東海不動産公正取引協議会副会長などを兼任。あいち21世紀住まい・まちづくりマスタープラン策定委員会の委員も務めている。

村上 心 氏(むらかみ・しん /椙山女学園大学 生活科学部助教授)

1960年生まれ。東京大学大学院博士課程満了後、椙山女学園大学生活科学部生活環境学科専任講師を経て、現在、同大学助教授。1997年オランダ・デルフト工科大学客員研究員。専攻内容は、建築構法計画・生産システム・建築経済。東京大学建築学科の松村秀一助教授、ドイツ・アメリカ・フランス・デンマーク・オランダ等の諸外国の研究者らと団地再生に関する国際共同研究を行っている。

芳賀 陽 氏(はが・よう /アニバーサリー代表、「歌声ひろば」主宰)

12年前に宮崎から日進市五色園に転居し、1994年の福祉マップ(ハッピーマップ)作りに参加したのをきっかけに、1996年バリアフリーレストラン「アニバーサリー」を立ち上げ、代表を務める。また、ソプラノ歌手として音楽を通してのノーマライゼーション運動も活動中。「歌声ひろば」主宰。

高田 弘子 氏(たかだ・ひろこ /都市調査室 代表)

都市調査室代表。中部大学、日本福祉大学、愛知医科大学看護専門学校非常勤講師。各地で地域の人達と一緒にまちづくり、コミュニティづくりを推進。生まれも育ちも名古屋都心で生粋の都市居住者。

丹羽 守 氏(にわ・まもる /都市基盤整備公団 中部支社 居住環境整備・再開発部長)

1948年生まれ。名古屋大学工学部建築学科卒業。都市基盤整備公団にて、神宮東地区、白鳥地区、池下再開発など数々の名古屋の大規模再開発プロジェクトに携わってきた。

[コーディネーター]

瀬口 哲夫 氏(前掲)

丹羽氏と馬場氏は供給者の立場から、村上氏は研究者の立場から、そして芳賀氏と高田氏からは居住者でありまちづくりの担い手である立場から、それぞれご意見をいただきました。

限られた時間の中でそれぞれの思いをお話いただき、意見交換の時間が十分に取れたとは言えないものの、お話の中には都市居住に対する課題と今後を考える上での、多くのヒントが散りばめられていました。

◆ 懇親会

シンポジウム終了後、場所をサイプレスガーデンホテルへ移し、ささやかながら講師の方々を囲んで懇親会を行いました。参加者が比較的少なく、アットホームな雰囲気の中でゆるやかに意見交換が行われました。食事も大変おいしくいただけました。

当協議会では、このシンポジウムを一過性のものとはせず、今後もさらなる意見交換を行っていきたいと考えております。ご意見、ご感想などお待ちいたしております。

連絡先はこちら⇒![]() fujimori@nikken.co.jp

fujimori@nikken.co.jp

どうもありがとうございました。

<主催>愛知住まい・まちづくりコンサルタント協議会

<共催>(財)名古屋都市センター

<後援>愛知県、名古屋市