|

2006年度10月交流会

(愛知まちコン・名古屋都市センター合同勉強会)

名古屋市におけるコンパクトシティを考える

|

都市政策の方向として「コンパクトシティ」に対する関心が高まっています。欧米では、地球環境問題への対応から持続可能な都市モデルとして注目されていますが、日本では、青森市のように除雪費用を抑えるため無駄な郊外開発を抑制するなど、地方都市の財政難を背景として関心が高まり、そこに近年の重要な課題(高齢社会、人口減少、中心市街地の再生、環境問題)への対応への期待がこめられているようです。

名古屋市においては、日本全体が人口減少に入った中でも周辺都市からの転入が増えている状況であり、当面は人口増加が続くものと見られています。また、鉄道など公共交通網も周辺都市と比べて充実しています。コンパクトシティという視点からみた場合、問題を有しているのは名古屋市よりもむしろ名古屋市周辺の都市であるともいえます。

しかし、名古屋市においても将来的に人口や世帯数が減少することは避けられない状況であり、その時点で土地区画整理事業によって整備された基盤の維持が可能かといった、他の大都市にはない名古屋市独自の課題を有しています。また、交通面の問題として、名古屋市では自動車の依存度が高く、公共交通と自動車の利用割合を3:7から4:6にすることが重要な課題としてあがっており、「駅そばルネッサンス」という施策も打ち出されています。

これらのことから、今後の名古屋市の都市政策の方向としてコンパクトシティについて考える勉強会を開催することとしました。大都市名古屋でのコンパクトシティといったものをどのように考えたらよいのか、鉄道駅を中心とした生活圏という視点で考えるとどのようなまちがイメージできるのか、そのためにどんなまちづくりをすすめていけばよいのか、などについて学ぶととともに、意見交換を行いました。

|

|

■日時

2006年10月27日(金)午後2時〜5時

■場所

(財)名古屋都市センター 11階 大研修室

■プログラム

(1)あいさつ

(2)話題提供

○「都市のかたちと持続可能なまちへ −コンパクトシティ論−

講師:海道清信氏(名城大学教授)

○名古屋市における日常生活圏

講師:泉善弘氏((財)名古屋都市センター)

(3)小グループにわかれた意見交換

(4)グループでの意見交換の内容の発表

■参加者

愛知まちコン 18名

名古屋市 9名

|

|

■話題提供

○「都市のかたちと持続可能なまちへ −コンパクトシティ論−

講師:海道清信氏(名城大学教授)

- 「コンパクトシティ」は、持続可能な都市デザインからみた望ましい都市形態である。

- イギリスではコンパクトな都市形成にむけ、様々な施策が展開されている。ロンドンプランでは、コンパクトシティ施策がアーバンデザインの中心に位置づけられている。経済成長を目指すことを前提に社会的「弱者」も地域で生活できるようにし、環境問題にも対処するため、コンパクトシティ概念を適用している。

- わが国においても様々な取り組み事例があるが、大都市圏におけるコンパクトシティを、概念としての「高密度+複合機能」、手法としての「中心市街地活性化とスプロール規制」として捉えるのは的外れ。

- 東京都市圏において都心部への集積を強めれば、通勤距離は長くなり、都心居住が増大しても都市圏全体の人口配置からみて量的な効果は薄いことが検証されている。都心のみを対象とするのではなく、業務核都市のようなものが必要。

- コペンハーゲンでは歩行者モールによる活性化が図られている。にぎわいを生むシティセンターのデザインが重要。

|

○名古屋市における日常生活圏

講師:泉善弘氏((財)名古屋都市センター)

- 大都市におけるコンパクトシティのイメージとしては、1)広域的な都市圏の中心都市としての機能、2)それぞれの地区での日常生活 という2つの側面があるが、ここでは日常生活圏に着目して名古屋の現状をみる。

- 名古屋市のDIDの面積は昭和35〜55年にかけて急増しているが、DID人口密度は減少。市街地がうすく広がっている。

- パーソントリップ調査から、800m圏では徒歩のトリップ数が、自転車、原付よりも多いが、800m圏を越えると逆転する。

- 駅の近隣にはコンビニ、薬局、本屋などが集積している。

- 最寄の駅(4本/時間の列車が止まる駅のみを対象)から800m圏内に、名古屋市人口の58.8%が居住。名古屋から20km圏内の名古屋市以外の周辺市町では31.5%。名古屋市では駅周辺に居住する人口が多い。

- 名古屋市のコミュニティ単位は小学校区であるが、まちづくりの単位として駅を中心とした日常生活圏を考えるべきではないか。

|

■グループでの意見交換

|

|

緑グループ

生活が多層化しているなかで、駅は単なる移動の経過地でしかない、郊外の商業施設が日常生活の中心であるなど日常生活圏と駅勢圏が一致しないことが多いとの現状認識で一致しました。そして、日常生活圏においては、歩きやすさ、古い街並み、教育の充実、地域とのコミュニケーションのあり方など、機能以外の部分の魅力が求められているのではないだろうかとの議論を経て、駅周辺に人を住まわせることを前提とするならば、沿線全体で日常生活に必要な機能を担保し、各駅勢圏では、機能以外の部分で魅力を作ってゆくことが必要ではないだろうかとの結論に至りました。

(記録:福井秀樹/(株)地域計画建築研究所)

|

|

| *画像をクリックすると大きな写真がでます |

|

|

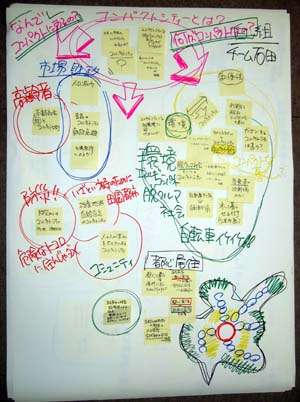

桃グループ

コンパクトシティとは何なのか、言葉だけが先行して、具体的なイメージが出来ていないのでは?というところから議論が始まり、生活の中心である駅を中心に様々なものが揃っていると生活しやすい、様々なライフスタイルを考えると駅近くだけでは捉えきれない、高密度だけが望まし訳ではない、など多くの意見が出されました。

これらのことを踏まえると、コンパクトシティを考えていく上では生活圏を前提に考える必要があるということになりました。生活圏の中には何が必要かを考えよう、生活圏の中心となるものは何かとうい議論の中で、学校や神社など駅以外にも生活圏の中心となるものがある、駅と生活圏とは必ずしも一致していない、などということから、コンパクトシティを考えていく上では、駅そばだけがコンパクトシティじゃないよ!という共通の認識を得ることができました。

(記録:古市博之/玉野総合コンサルタント(株))

|

*画像をクリックすると大きな写真がでます |

|

|

黄グループ

「半径500〜600m」「商店や病院がある」「子供と一緒に無理なく行ける」「地形的に平坦である」など、歩いて暮らせる日常生活圏のイメージの議論から始まりました。そして、議論を進める中で、必ずしも駅を中心に日常生活圏を形成する必要はなく、自分達が住んでいて誇りにできる「まちの魅力」を中心に考えることが重要ではないかとの意見に展開されていきました。それは歴史や文化、あるいは商店・コンビニでもよく、その一つに駅があるのではないかというものです。この結果、「まちの魅力は何で形成されるのか?」、これが日常生活圏を考える上で重要ではないかとの意見でまとまりました。

(記録:吉田宏喜/中央コンサルタンツ(株))

|

|

| *画像をクリックすると大きな写真がでます |

|

白グループ

冒頭から「何でコンパクトシティ?」「何がコンパクト?」という根本的な問いが参加者から出されました。前者には主に「環境」「財政」「防災」の視点から照らし合わせた積極的な議論が展開され、特に震災時に甚大な被害が予想される地域をコンパクトシティの観点からどのように捉えるかが議論の中心になりました。

後者には、「利便性」や「個人のライフスタイル」が相容れるかどうかが議論の中心になりました。これらの意見を踏まえ、「名古屋市の都心や都市計画の特徴からコンパクトシティを考えなければいけないよね!」という認識がグループの参加者の中で共有されました。

(村田光司/(社)地域問題研究所)

|

*画像をクリックすると大きな写真がでます

|