|

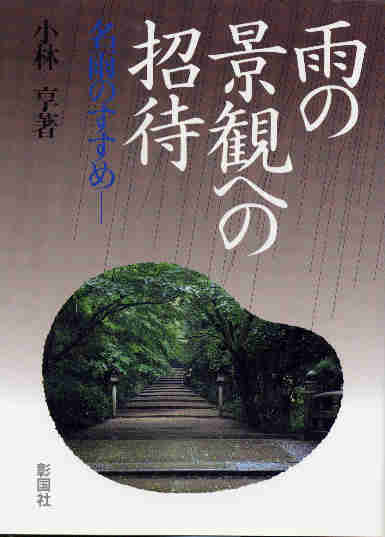

雨の景観への招待 −名雨のすすめ− |

||

| 著者:小林 亨 | ||

| 出版社:株式会社彰国社 1996.7.10

|

||

| ランドスケープに関して、何か面白い図書はないかと探していたときに、このような視点もあるのか!と思い、購入した一冊です。 個人的には、雨は時には災害をも引き起こす厄介なものであり、ダムの貯水量の増減に気を配る程度の、雨から避けるような生活をしていたと思います。ですが、この本のタイトルを見るだけで、雨の日に窓から景色を何気なしに長時間見ている自分も居た、と気づかされるのです。雨音と共に。 著者も若干触れていますが、まちの景観や印象は、そこに関わる人の五感をどのように刺激するかで決まり、その中でも特に視覚がほとんどを左右する。その他は視覚を補完する。という理解をしています。 雨はと言えば、身の回りすべての空間で視覚、聴覚を刺激し、自分とまち(景色)との間に、干渉空間を作り出す事で、景観の捉え方を一変させる(「はるさめじゃ、濡れてまいろう」なら触覚(嗅覚)も)ものです。本書はまちづくりと雨との関係を、名雨という言葉と共に見直す良い機会になると思います。 「降り注ぐ雨は、直接あるいは屋根・庇・樹木などを経るかしてやがては地表に到達する。このときに雨は、「音を出す」「濡らす」というとりわけ重要な風景的特徴を現す。昔から「雨は音を聴く」といわれるように、雨の音の効果は無視できない。雨音には旋律(リズム)と音色がある。それは、降り方の強弱と雨粒が当たる素材の影響を受けるからである。砂地・水面・砂利敷き・アスファルトなどの地表面の状態や、樹木・草地・瓦葺き・トタン葺き・茅葺きなどの地表を覆う素材に応じて音を奏でるのである。一方濡らす方も、雨の湿り受けて諸物が潤い、あらゆるものが妙に艶めいてくる。植物は生気を取り戻し、何気ない石くれの顔つきも一等のものにかわる。すべて雨が秘めた魅力的な力の仕業である。(著書より」」 |

|

|

| 杉浦 良尚 (タカハ都市科学研究所)/2000.8 | ||