◇ 記念講演 「都市のリアリティとコンテンツ」

〜場の流れの概念から読み解く〜高度情報社会における都市デザインの可能性

柘植 喜治 氏(千葉大学助教授)

|

○講師の略歴 ○講師の略歴

学歴:多摩美術大学美術学部デザイン学科1977

職歴:THE JERDE PARTNERSHIP INTERNATIONAL INC.(Los

Angels)

カルフォルニア大学UCLA客員講師

千葉大学 都市環境計画講座 都市情報計画教育研究分野 助教授

最近の設計活動・受賞等:

キャナルシティ博多(建設省都市景観大賞他)、亀戸サンストリート、中部国際空港ダイレクトマート基本構想サイトレンダリング他

|

<講演>

○テーマ:場の流れを読み解く

・ 場の流れの視点から、高度情報化社会における都市デザインの可能性を、様々なデザイン事例をもとに考える。

・ 言葉の定義として、ここでは「リアリティー」を「仮想社会に対する実社会」、「コンテンツ」を、一般的には「中身」、商業分野では商品だけでなく「サービス」も、価値のあるモノとして含んでいる。

○場と流れとは?

・ 生産と消費は、一つの場に帰属していた。

・ この一つの場から離れ、流通・行商が生まれる。コンテンツが流れ出る。その結果、リアリティが薄くなってきたと思われる。

・ 消費者は買い物に行く。市が生まれる。新しい場ができる。そこにリアリティが生まれた。市が発展、コンテンツが集積し、人が集まる。様々な流れができる。商業形態が進化した。

・ 商業界では、最近、情報化が進んできた。注目すべき点として、コンビニが挙げられる。日本では情報産業として発展する。

○新しい動き:そこに都市デザインがある

・ 商業店舗・施設、卸売りなどから、新しい場所・形態が生まれる。

・ コンビニ、アウトレット、オークション、フリーマーケット等。

・ 場所の可能性が変わってきている。次の時代の「まち」のあり方、可能性が増えた。

・ よくよく考えると仮想的であるが「市」と同じ。

・ そこに都市デザインがあると考える。

○都市デザインに対して

・ 高度情報化社会では、流れが多様化し、都市のコンテンツが提供される。

・ 場も多様化していく。

・ そこに新たな都市のリアリティをデザインする可能性が生まれる。

○実際に設計したスケッチより

・ 過去実際に設計されたスケッチより、その設計のコンセプト、意図した点、そのデザインの意味を紹介いただく。

|

場に帰属しない次世代商業モデル・コンテナーセル

|

作らない壊さないをコンセプトにした遊園地再開発 |

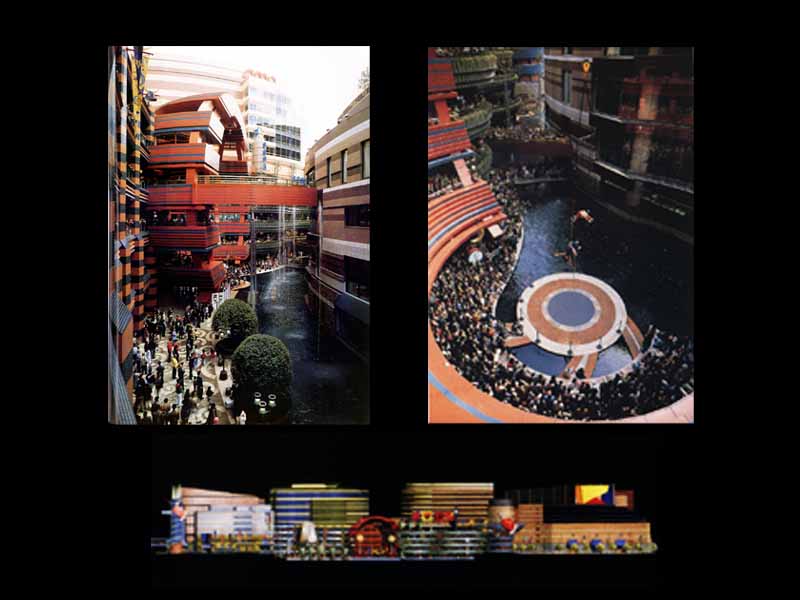

キャナルシティ博多 キャナルシティ博多

|

場と流れをデザインした海の中道国営公園マスタープラン |

収益性を重視した空港施設計画

|

|

<意見交換>

○質問1

・ デザインを絡ませて都市開発に取り組まれている。都市開発が抱えている問題を、デザインから回答されている。

・ 商業分野では最先端にいる柘植先生から、「デザインとまちづくり」について伺いたい。

○柘植

・ 今回は、少し商業に特化したお話しをした。

・ デベロッパーと話をすると、最近「都心回帰現象」が起きていると聞く。

・ 三菱地所が「丸ノ内再開発」、森ビルが「港区の開発」などを行っている。

・ それら開発の中でおもしろいのは、単一機能だけでなく複合機能による開発となっている。丸ノ内にも商業機能を入れている。

・ 商業機能にも価値を感じ、見出している。商業テナント側も価値を感じている。

・ 働く−楽しむ−買う−楽しむ 一連のライフスタイルを創出した都市デザインが行われている。

○質問2

・ 土地区画整理事業の保留地分譲でも、売る工夫が求められている。

・ これまでは、効率的な販売を目指し、デザインは後回しだった。

・ アメリカでは、地価が都市デザインにより高まり、デザインが魅力として売れた。

・ 日本ではそうしたところにプランナーの能力が求められていると思われる。

・ デザインと不動産価値について伺いたい。

○柘植

・ 商業開発で話をすると、テナントはどの商業ビルに出店するか? 上手い開発、センスのあるデベロッパーに行く。

・ テナント同士の集合体が形成されるとき、そこにデザインが高く関与する。

・ 上手い開発とは、良いデザインであること。色形だけでない。良い体験ができるデザイン、空間、時間の使い方が商品的価値を持つ。

・ その結果として、物件の価値が高まるという動きができる。

・ 空間体験をうまく工夫するためのデザインを大切にしたい。

○質問3

・ キャナルシティーのデザインについてどう思われるか?

○柘植

・ キャナルシティーは金を掛けすぎ、デザインしすぎたと思う。投資の回収を50年と想定している。商業のスパンでは無い。

・ それでも、キャナルシティーはそれが起爆剤になり、住吉地区など周辺商店街が活性化してきている。キャナルそのものの事業は投資が大きいからちょっと苦しいが、地区全体とすれば、上手くやっている。

・ 商業のライフサイクルと事業のライフサイクルは異なる点に注意が必要である。日本はハード体質で、開発にお金をかける。違うモノの感性に金をかけるべきだと思う。体質を変える必要があるだろう。

・ 私としては、そういう意味から最近は、「仮設」に注目している。

○質問4

・ 商業施設の開発については、最初の前提としてクライアントから場所が与えられる。敷地外には権限が及ばない。自己完結型と言っても良い。

・ その一方で、消費者は自己完結を求めず、多様性を求めている。

・ まちづくりと一つの与えられた商業施設の開発をどうつなげていくのか。

○柘植

・ 残念ながら、商業施設は収益を挙げないと存続しない。これが原則。

・ その一方で、商業施設が与えるインパクトは大きい。価値がある。周辺に開発がふくらむ。その循環ができていく。

・ つながりのなかで、不動産の価値が高まると思う。そうした、価値を見抜く人が増えてくることが必要。

・ 今は、価値観が変わってきているため、駅前が一番でなく、View、スキルに価値が見いだされる。そうしたものがまちづくりに生かされる、仕掛けが必要。

・ ヨーロッパは成熟社会で、価値観が全然違う。好んで古い農家を改築して住んでいる。すごい価値観だと思う。ここまで日本も価値観が変わっていけば、まちは変わる。

○質問5

・ 都心居住が大きなテーマになっていくと思っている。

・ 複合型施設をうまく融合させていくか問題。その点についての経験則を伺いたい。

○柘植

・ 整理分割すること、きれいに分割すること、ゾーニングすることよりも、ミクストユースが大切だと思っている。そのミクストユースがまだ地に着いていない。

・ マンハッタンは高密度であるが、一般のイメージとは異なりそこでの生活をエンジョイできるまちである。文化も食事も地に着いたまちである。東京での都心居住もそうしたことができるということに気づきはじめたと思う。マスターできる人は少ないが、確実に増えている。それが都心の有り様をかえていく。

・ それを見定めていくこと、それをデザインしていくことが重要で、ミクストユースであるべきだと思っている。

(文責:筒井康史/(株)東海総合研究所)

|